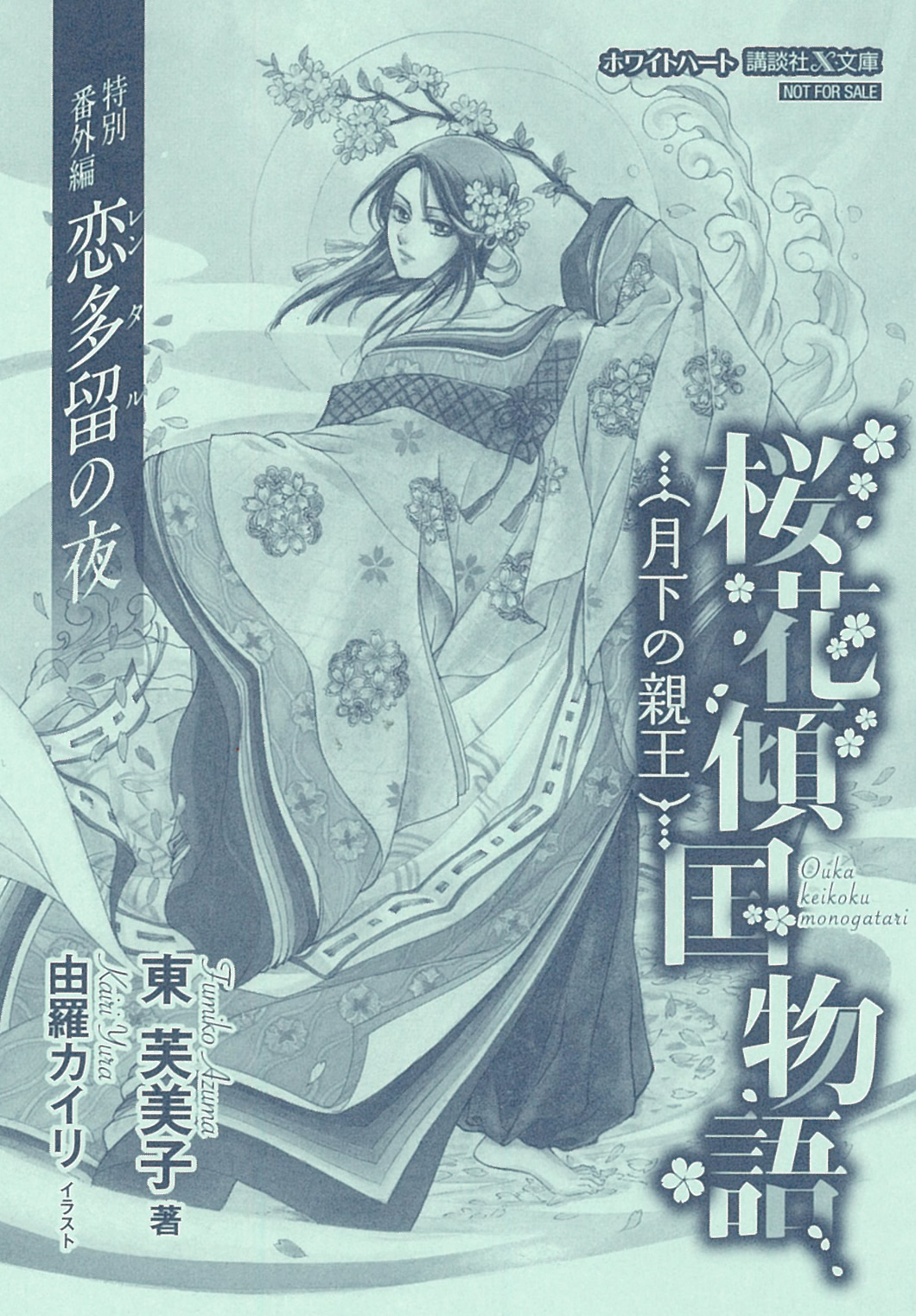

『桜花傾国物語 月下の親王』番外編

「月下の親王、夢想で無双」

東 芙美子

宇治の山荘に隠棲していた光輝親王が、花房へ並々ならぬ興味を抱き、都へ戻ったせいで、宮中は俄に騒がしくなった。

先の帝である花山院の腹違いの弟・光輝は、月の光でこしらえたかと讃えられる美貌と、漢詩や和歌、古今東西の事物に精通し、舞楽や管絃の才にも恵まれた、宮廷一の風流人である。風流に長(た)けた者は当然、恋愛遊戯にも長けすぎていた。

光輝親王の徒名は“月光の宮”。月の光に似た素早さで、誰の寝所にも忍び込み、翌朝は逃げてそれきりという不実な恋愛狩猟者でもあった。

平安時代の恋愛は、三日連続で通うことで初めて成立し、一晩きりで逃げる男は「最低最悪の浮気者」の認定をされる。しかし、この光輝親王は血筋と類い稀(まれ)な美貌によって、誰にも批難されずに、まんまと恋愛の海を泳いで遊びまくってきたのだった。

もう一回、確認しておく。ここは試験に出る重要な案件なので、絶対に覚えておくように。

続きを読む

……いかなる美貌の親王であっても、彼の所業は最低最悪とおそれられていたのである。

そんな、女ったらしで時には美男もつまみ食いする、顔と才覚だけは最高だが、やってることは史上最低の親王が、ついに花房に目をつけた。

「いかなる者にも転ばない、鉄壁の守りの美男の蔵人(くろうど)が宮中に出現した」との触れ込みに、稀代の漁色家である親王は食指を動かし、都へ戻ってきた。

「面白い……」

そして花房は、親王から舞楽『青海波(せいがいは)』を学ぶため、館を頻繁に訪れるようになった。親王の挙動をさぐろうと、左大臣・道長が花房を投入したのだが、これは餓狼の檻にボーッとした兎を投げ込むような暴挙だった。

「楽機~(らっき~)♪」

はしゃいだ親王は、館に居並ぶ美童たちに訊ねてみた。

「花房って、綺麗だよねえ。私が寝所へ引き込んだら、お前たちはどう思う?」

今まで最低数度は親王の袖に抱かれた侍童たちは、「この方、よくわかんない」と思いながらも逆らってはいけないので、にっこり笑ってみせる。

「よろしゅうございます」

「だよね。私が花房と契ったら、お前たちも祝ってくれるかな」

「もちろんでございますとも」

「楽機~♪」

月光の宮と徒名される親王は、貌も才覚も申し分ないのだが、根っこにはとことんチャラ男の面があった。

「もしも私が、花房と結婚したいって言ったら、お前たちはどうするのでしょうか。

ここで三択問題です。

一、お祝いする。

二、あまりに辛くて出家する。

三、館に火をつけて抗議する。

はい、どれでしょうかー」

この質問に真剣にこたえなければいけないのでしょうか、と侍童たちは目を点にする。

一番年長の侍童が、手をあげた。

「親王さま、花房さまはまず男ですから、結婚できません」

あまりに常識的な回答をされて、粋人の親王はガックリと肩を落とした。

「お前、全然面白くない。今すぐ出家!」

この瞬間、侍童頭の出家が決まった。

「さ、つぎ。誰がどんな面白いこと、言ってくれちゃうかな」

たったひと言間違うだけで、何が起きるかわからない。これが光輝親王の“ドキドキ館”である。なにせ光輝親王は陰陽師たちが“回天”の相があると恐れつづけている、親王界きっての“キレ芸”の持ち主である。

二番手の侍童が、おそるおそる手をあげた。

「わ……わたしわっ。花房さまが、もしも女ならば、今すぐにでも結婚したいでっす」

「…………」

光輝親王は、額から脂汗を流す侍童を観察した。

本気で言っているのかもしれないが、まず出家するのが厭なのだろう。

出家は、就職先がないか、世をはかなんだ末の選択なので、大抵の人間は言うだけ言っても、本心からは望まない。

「面白い。出家するのが厭なら、もうちょっと語ってみなさい」

「ええっと、ええっと、ええっと……」

「あと三つ数えるうちに、面白いことを何か言いなさいね。でないとお前も出家」

「わたしわたしわたしってば!」

必死に食いついてきた侍童は、思いつきを吐き出した。

「花房さまと、その従者の賢盛(かたもり)さまは、どちらも女子にしておかしくない御姿でございますればっ!」

親王は、ふっとため息をついた。

「そなたは、どちらが欲しいかな」

月光の宮と呼ばれる光輝の視線は、蒼白く人を射貫く時がある。

「あうっ、あう……」

「どちらが欲しいか言ってみよ」

視線に嬲(なぶ)られ、侍童は白状した。

「はいっ、賢盛さまの方が好みです。あの怖い目つきがたまりませんっ」

「……お前、真初(まぞ)なのだな」

初めて面白い回答を聞いた、と光輝親王は紙と筆を取り寄せた。

「こっから、花房と賢盛のどっちが好みか選手権を行う」

侍童たちは再び震えた。この選手権で間違った方を選べば、同じく寺送りかもしれない。

「安心するがよい。私はいかなる回答も許す。当然ではないか」

しかし、侍童たちは信用してはいない。

……すさまじきものは、宮仕えかな。

舞楽『青海波』の稽古で光輝親王の館を訪れた花房は、風流を誰より好む親王の視線に、ゾクッときた。

「今日もなんか仕掛けてきそう」

「碌(ろく)でもない何かだな」

賢盛がうなずく。彼の厭な予感は、大抵外れない。

ふたりが怖がっているさまに、親王が微笑む。楽しくて仕方がないようだ。

「そなたたち、本日はお日柄もよく」

「はっ?」

「私のもとには、美麗な侍童が数多(あまた)あるが」

それは一目瞭然である。ここの女房も侍童も美形ぞろいなのだ。

「で、彼らに訊ねてみた。花房と賢盛、どちらが念兄として好みなのか」

じりっと花房は後ずさり、賢盛が前に出た。

「花房は念兄には向きませんよ」

「うん、そうみたいだね。圧倒的多数で賢盛が大人気のようだ。てなことで」

「てなことで?」

厭な予感がいや増していく。賢盛は傍らの花房に耳打ちした。

「花房、いざとなったらお前ひとりで逃げろ。俺はなんとか切り抜けられる」

「なんとかって……」

光輝親王の眼差しを見れば、とんでもないことを思いついているのは明らかだ。

「あ。親王さま! ひとつ質問があります」

空気を読まない花房が、勢いよく手をあげた。

「なんでしょう、花房くん」

「親王さまは、毎回碌でもないことばかりおっしゃったり、思いついたりなさいますね」

「その通り! なぜだかわかるかな?」

質問をぶつけようとしたはずが、そっくり返されて、花房は戸惑う。

「ええっとー。もしかして暇だから?」

「正解! 私は無役の親王だから、親王業界一の暇人なのだよ」

「親王業界……?」

平安の世には、親王と内親王が量産されている。数多の親王の中でも役付きでない光輝は、文字通りの「暇が仕事」なのだった。

「小人閑居して不善をなす、なのだよ。困ったもんだな、あ~こりゃこりゃ」

こんな才人を無役のまま放っておくのは世のためにならない、と花房と賢盛は目で語り合った。

──本当に困った方だよねえ。

──いっそのこと親王様を寺に放り込んで説経させれば、客も増えるぞ。

花房と賢盛の困惑しきった視線を読み、光輝親王の喜色はいっそう増す。

「ふたりとも困ってるのかな」

「「はい、困っております」」

声を揃えた乳兄弟の様子も、親王から見れば微笑ましいようで。

「私の侍童たちは、賢盛の方がお兄さまとして好みらしい。そこでだ!」

来るぞ来る来る、碌でもないの真骨頂が待ち構えているぞ、と賢盛は花房を庇って前に立った。

「来るなら来いっ! 俺はなにが来ようと、怖くはない」

「よくぞ申した、賢盛。そなたは向こうっ気が強いくせに生真面目だから、わりと幅広く対応してくれるだろうと思って、本日は特別なのを用意した」

「特別なの……?」

親王は、朗々と声を張り上げた。

「それでは、雑色(ぞうしき)の皆、胸を張っていらっしゃい!」

「ぎょほほほほほっ」

色鮮やかな女装束に身を包んだものの、どこからどう見ても強烈なおっさんそのものである雑色たちが、野太い笑い声をあげて賢盛へ突進してきた。

「賢盛さまあ!」

「いい男ね。嫁ぐわっ」

「あらん、私が先よっ」

親王の悪戯で女装させられた雑色たちは、裡(うち)なる欲望を解放したせいかノリノリである。

さらに、主からは賢盛を真っ先に降参させた者へ、褒美の品を与えると聞かされているため、我先にと迫りまくる。

「あたしをお嫁さんにして!」

「ま、あんた図々しい!」

怖いもの知らずの賢盛も、このときばかりは想定外の事態に凍りついた。

──母上……俺がこんな目に遭うのは、前世で何か悪いことをやらかしたせいですか?

背後を見れば、花房が全身を震わせている。

賢盛は自分の状況そっちのけで「かわいそうに、怖いのだな」と心を痛めたが、実は花房、あまりに愉しくて震えていたのである。

「すごーい! たーのしー! みんな女装の似合わない腐連子(ふれんず)なんだね!」

「だろう。そなたが喜ぶと思って、人選には腕によりをかけた。みんな初めての女装だ」

「親王さまってば、マジでおスゴい!」

遊びにも手を抜かない親王へ、花房は尊敬の眼差しを投げかけた。

「こっからが愉しいぞ。賢盛の、初めての“忠(ちゅう)”を誰が奪うのかなあ」

「ちゅ、ちゅう?」

「恋しい者と唇を重ねることだ。そなたは知らぬのか?」

「ええっと」

花房は、その昔、複雑ないきさつがあって、清少納言に初めての“忠”を奪われたことがあった。

遠い目をしてなんとか誤魔化そうとしている花房の内心を、恋に精通する親王は鋭く見破った。

「……誰に、奪われたのかなあ」

「そ、それは……」

花房がうつむくと、賢盛の心の悲鳴が高まった。

「俺の唇にさわんじゃねえっ」

「いやあっ、男らしいわぁ」

「私が最初よ!」

「やめろーっ、義歩(ぎぶ)、義歩、義歩!」

賢盛が床を叩いて、戦闘放棄の宣言をしている。

いつの間にか花房の肩をするりと抱いていた親王は、あっけなく敗北宣言した賢盛に冷たい視線を投げた。

「……早かったね。私の予想としては、半刻くらいは粘りに粘って、ついに屈服って台本だったのだけど」

「台本……?」

花房は、残念がる親王を仰ぎ見た。本気で失望しているようだ。

「親王さま、お暇なのですね」

「うん、親王業界一の暇人だから。陰謀でも企まないと、暇をつぶせなくてさ」

「偉い方も大変ですね……」

「冗談ではなく、こちらも難儀しているのだよ。だからね、花房。奥でふたりでゆっくり語り合おうか」

「いや! それは私もぎぶで!」

「つれないなあ……」

不満を白皙にのぼらせた親王は、女装した雑色たちから賢盛を解放すると、麗しい侍童たちによる「お兄様はどっち?」の案計図(あんけーと)結果を発表した。

「さて。我が館の侍童十五名から聞き取った調査の結果であるが……」

賢盛が「ひとり足りないのでは」と不審げにつぶやくと、親王はあっさり、

「面白くない答えを返したから、寺へ送った」

──寺送り……!!!

道理で、侍童全員がビクビクしているはずだ。寺は、親王の館とはまるで異なる戒律で縛られ、侍童は虐待されるのが常なのだった。

「親王さま……あなたさまは、やっちゃいけないことをいっぱいしている気がするのですが」

「それが?」

花房がおそるおそる問いかければ、親王はカラリと晴れやかに返す。

「私が、何か悪いことでもしたかな?」

「ええっと……」

先の帝の弟である光輝親王に、誰が反論できるというのか。

花房はうつむき、むくつけき男どもから山ほどの口紅をつけられた賢盛は、悔しげに親王を睨んだ。

「お前、まともな死に方しねえからな!」

賢盛の暴言を、親王は聞きとがめるどころか愉しんでいる。

「よし。一緒に地獄へ堕ちよう、賢盛」

「やだ、絶対にやだ!」

断固拒否する賢盛に、

「そなたが私の雑色たちに襲われた一件は、明日の“野放(やほお)”新報で流すとするか」

「……やほお、って?」

世の中の情報にはとんと疎い花房なのだった。

これっぽっちも麗しくない男たちにもみくちゃにされた賢盛と、何が起きているのかまるでわからないまま時を過ごした花房は、館を出た途端、どっと疲れて道につっぷしそうになった。

「……ねえ、賢盛。今日は流しの牛車でも拾おうか」

「すぐそこが、土御門(つちみかど)邸なんだけどね」

「……もう、一歩も歩きたくない」

「それは俺のセリフだよ!」

賢盛は懐から白い布を出すと、空に掲げた。

それを見定め、すぐさま通りを流していた白布つきの牛車が寄ってくる。通称“白牛車”である。

「土御門までやって」と賢盛がぞんざいに言えば、牛飼い童が土に汚れた手を出してきた。

「あまりに近所だからなあ。行けないってこともないけどよ」

賢盛は即座に、小さな金の簪(かんざし)を差し出した。親王の館で迫ってきた雑色が、文と一緒によこしたもので、正直あまり持っていたくないのだ。帰りの駄賃にしても惜しくはない。

「こ、この宛先へ文を届けていいのですか?」

牛飼い童は、ポッと頰を赤らめた。賢盛が付け文したのだと誤解している。

「どーぞー。今なら漏れなく、すっげえ美人が大量に嫁ぐわってお待ち申し上げている状態だから」

「ええっ、あなた様だけでなく、美人が大量に!?」

「頑張れよ。お前も三日で木乃伊(みいら)になるかもしれないが、そこは男の器量だ」

賢盛は腕を組むと、瞼を閉じた。

光輝親王の館から戻ってきた賢盛と花房が、ふたりで塗籠(ぬりごめ)の奥へ閉じこもったままだと聞いて、ポンコツ陰陽師の武春(たけはる)が、葛粉を持ってやってきた。

「これ、葛湯にすると美味しいんだけど、してくれる?」

ぼんやりと乳母の菜花(なばな)の局(つぼね)に頼めば、彼女は瞳を潤ませた。

「何が、親王さまのお屋敷であったのでしょうか? 拙息も花房さまも、何も言ってくれなくて」

「……あの親王さまのところへ参じて、何もないわけがないでしょう」

「一体、どんなことが?」

袖につきまとう花房の乳母をすげなく払うと、武春は塗籠の前で咳払いをして、中へと勢いよく踏み込んだ。

そこには、どんよりと暗雲を頭上に浮かべた賢盛がいた。ジクジクとおのれを襲った不幸を哀しんでいる。

花房から小声で事情を聞かされた武春は、やれやれとため息をついた。

「賢盛が奪われたのは、初めての“忠”ぐらいだろ」

「初めてじゃねえよ!」

「あっそ……」

初めての“忠”すら体験したことのない武春は、色々と負けた気がする。

「いいなあ、美男に生まれると、いっぱい体験できて」

「これっぽっちも嬉しくないわ! 花房と同じで、俺は自分の身を護るので精一杯の人生なんだ! 誰がこんな美男に産んでくれと頼んだよ!?」

鬼の形相で怒鳴る賢盛に、武春は生まれて初めて同情した。

「綺麗に生まれると、男も女も大変なんだねえ」

どこまでも長閑(のどか)な武春の口調に業を煮やした賢盛の、理性の一線がプツッと切れた。

「ふざけるなっ」

賢盛の拳が武春の腹に入り、「あ!」という一声で武春は意識を失った。

「てめえも、俺と同じくらいに怖いおもいさせてやっから……」

身の丈六尺の武春を軽々と肩に担いだ賢盛は、牛車の番に言いわたした。

「光輝親王のお館に行って」

「行ってって言われましても……」

「行くの、行かないの、どっち?」

さっさと連れて行かねば、怒り心頭の賢盛の手で化野(あだしの)の野辺送りになると観念した牛飼い童は、牛車を渋々出した。

どさり、と長身の武春を目の前に放り出されて、光輝親王は困り果てた。

「ええっとねー、花房と対なら面白い素材なんですけどね。これ単品で預かっても処理のしようがありませんから、さっさとお引き取り願いたいなあ」

優雅を体現する親王が崩れた言葉で語る場合、それはきわめて本心に近い。

賢盛は岩をも貫く鉄の視線で、親王の笑いを断ちきった。

「こいつ、俺があんたのとこの雑色さんたちに迫られた件を鼻で笑ったんだよな。俺にも雑色さんたちにも失礼だと思わないかな、親王さんよ」

「はあ……」

かしこまる光輝親王へ、賢盛は言葉を重ねた。

「あのさあ、この武春って、女装させたら史上最高に面白くなると思わねえ?」

「ええっとねー、私の館には、そんなに面白い素材はいらないとお返ししたいのだけど、それは駄目なのかな」

「てめえのところで料理しろって、俺がお願い申しあげてるんだけど、まだ足りないってのか!?」

賢盛の怒声に、光輝親王とその部下たちが声にならない悲鳴をあげた。

──こわい。こいつ怒らせたら、命が幾つあってもたりない……。

光輝親王は、気を失っている武春を渋々受け取ると、控える侍童たちに申しつけた。

「素朴な素材ですが、なんとか綺麗にしてあげてください」

「この方を綺麗に……かなり厳しいですが」

「無理をやるのが遊び心です。私が感心するくらいに綺麗にしないと、全員、寺送りですから。いいですね?」

顔面蒼白になった侍童たちへ土産(武春)を預け、親王は塗籠に身を隠した。

腹部に鈍い痛みを覚えつつ、ポンコツ陰陽師の武春は、意識を取り戻した。

彼の貌をじっと見つめていた親王家の侍童たちは一斉に笑い、互いに小突き合った。

「あの……ここはどこかな?」

「光輝親王さまのお館です」

「なんだか、その……」

邪悪な嘲笑を感じとった武春は、妙に涼しい頭部に手をやった。烏帽子(えぼし)がない。

成人した男性は、烏帽子を取り払った姿をさらすことを裸同然と恥じて、限られた者にしか見せないように細心の注意を払う。

「えっ、烏帽子がないっ!」

侍童たちの笑い声が高まった。

「賀茂武春さんは、花房さまのご親友なのですってね」

「親王さまが、ご自分も幼なじみになりたいとおっしゃいまして」

「俺が、親王様の幼なじみって、ありえないでしょう!」

武春は居並ぶ侍童たちの侮る視線に、恐怖を感じた。悪意と優越感が、してやったりと粘ついている。

「あ、あのさ……俺に何したの?」

「安心してください。初めての“忠”は奪っておりません」

「それは親王さまが、獲りにいらっしゃるらしいです」

……恐怖にかられた武春は、あざ笑う侍童たちを突き飛ばして、親王の館から逃げた。

──こわいこわい、怖いっ!

花房と賢盛が子どもの頃から味わってきた恐怖を、今やっと理解しかけた武春は、白い布を窓につけた“白牛車”を停めた。

「土御門邸まで、急いで」

武春の姿を見た牛飼い童は、声にならない悲鳴をあげた。

「ひいいいっ」

「え、何?」

「光輝親王様の館から土御門邸ってのは、鬼門なんです!」

「いつどこで、その鬼門が設定されたの?」

「“白牛車”業界では、絶対に近寄ってはいけないトンデモ物件として……ひいいいっ」

牛飼い童は飴色(あめいろ)の牛にきつく鞭(むち)を入れ、牛車は闘牛場から逃げる勢いで走り去った。

「……乗車拒否された。検非違使(けびいし)に訴えてやる」

都路をとぼとぼ歩く武春を、道行く者が皆振り返る。

「ねえ、母さま。あの人……」

「しっ、目を合わせちゃいけません」

なぜだろうか、すれ違う者が武春を怯(おび)えつつ眺めている気がする。

──俺、被害妄想かな。

しかし、土御門邸の門衛が「たっ、武春さんですか?」と、腰を抜かしかけたことで、お人好しの陰陽師も、光輝親王の館で何か仕掛けられたのだと気づいた。

「俺、どっか変?」

「い、言えない……」

門衛たちは目頭を押さえて、門の奥へと走り去ってしまった。

──ねえ、俺ってば、どんなことになってるのかな?

武春の不安は募るばかりである。

長身の陰陽師が、侍童どもを力任せに突き飛ばして逃げたと知って、宮廷一の浮気者親王は、すっかり気落ちした。

「なぜ、そなたたちは十数人もいながら、逃げられてしまうのかな」

「すみません……」

「私はね、武春の初めての“忠”をいただくために、湯浴みして、髪も結い直し、おろしたての狩衣(かりぎぬ)着て、唇だって蜂蜜製の“愚弄摺(ぐろす)”で磨いて、最高の状態でやってきたのだけど。どうして逃げられちゃってるの?」

「申し訳ございません、親王さま」

「お前ら全員、寺送り!」

「うっそ……!!」

「噓でも冗談でもない。あんなに愉しい獲物を逃がしたそなたたちは、万死に値する。しかし私は優しいから、罪一等を減じて寺送りに処す。いいかな?」

いいも悪いもない。親王が命じれば、侍童たちにはその通りの人生が待っている。寺に入った美童たちが後にどのような目に遭うかは、仏のみぞ知る苦行である。

「あの陰陽師、もっと塗りたくっておけばよかった」

さて、土御門邸へ入った武春は、呆気にとられる人々に迎えられて、どうにか花房の部屋へと辿り着いた。

武春を光輝親王の館へ放り込み、ひとまず業腹がおさまった賢盛は、花房の髪に櫛をいれて愉しんでいる真っ最中だった。

「お前のこんな姿を見られるのは、母上と俺だけだ」

「そうだけどさ。自慢するほどのことかなあ」

「烏帽子を取った姿を見るのは、俺の特権」

花房の黒髪に唇を寄せた賢盛は、ぼうっと立つ人影へ、冷たい視線を走らせた。

「……もう戻ってきたのか」

「ねえ、俺、親王様の館で、何されたのかな?」

「貞操奪われたんじゃねえの」

「噓だろ!?」

賢盛へ摑みかかった武春の双眸には涙が浮かんでいた。

花房は、必死の形相の幼なじみをとどめる。

「武春、安心して。そんな格好のお前を襲うほど、親王さまは奇特じゃない」

「奇特………」

幼なじみの気安さで、髻(もとどり)をといた髪を平気でさらす花房は、武春の変わり果てた髪を指さした。

「武春ってば、今、角髪(みずら)結ってるよ」

「は……?」

元服前の男児であれば、角髪を結って可愛らしさを主張もするが、武春はすでに、二十歳を過ぎた立派な男である。それが童形へ変身させられたと教えられ、信じられないと耳元へ手をやった。

「そ、そんな! お、俺を見ないで、お願いだから」

髪を隠してしゃがみ込む武春へ、花房はすぐさま衣をかけた。

「大丈夫。武春は、幾つになっても可愛いままだよ。昔を思い出した」

「え、そう? 俺、かわいい?」

「うん。昔っから、おっきなワンコみたいで、めちゃくちゃ可愛い」

花房が手放しで武春を褒めると、賢盛の目にことさらの険が宿る。

「お前ら、不愉快だぞ」

賢盛は、乳兄弟と無能な陰陽師の首筋に手刀を入れると、あっさりふたりを気絶させた。

「お前ばっかりいい目は見せないぞ、武春」

そのまま賢盛は、失神した花房を担ぎ、またもや牛車を出させた。

「光輝親王のお屋敷までやって」

牛飼い童は、殺気だった賢盛から視線を逸らして小さな声で言った。

「牛車業界じゃ、あんたが一番怖い客だって有名なんだけど、わかってんのかな……」

「たのもうー!」

花房を担ぎ込んだ賢盛は、侍童がすっかり姿を消した親王の館を見まわした。

「なんだか涼しくなってねえか?」

女房たちが、浮かぶ涙を袖でかくす。

「親王さまの逆鱗にふれて、麗しい侍童たちはみな、寺へと送られたのです」

「うわあ、ひでえ話だな」

「おいたわしい!」

つい先ほどの癇癪(かんしゃく)で美童を一掃してしまった光輝親王は、新たな美童の求人をかけるべく、家司(けいし)のひとりに泣きついている最中だった。

「花房とか賢盛とかまでは無理だろうが、せめて似たような線で十六人ほど揃えてくれまいか。でないと私は、荒野で暮らす荒聖(あらひじり)みたいな侘しさに責め殺されてしまう」

「何言ってんだか……」

美意識高い系の親王は、時折、自らの美意識に抵触した使用人を大量に解雇してしまう。その度に慌てて穴を埋めるのは、家司の役目なのだ。

「今回、寺送りにした侍童たちは、全国からあつめた選りすぐりですよ。そう簡単に、あの美貌と才覚を併せ持った子どもたちを揃えるなんて、無理ですよ」

「ああ、きれいな子でビシッと揃えたいなあ」

この世の終わりとばかりに嘆いていた光輝親王は、そこでやっと、某家の従者に気がついた。彼の肩には、気を失った花房が脱力しきってのっかっている。

「賢盛、まさかそれは、私へのお土産かな?」

「今なら俺も漏れなくついてくる」

「えええっ、盆と正月が一緒に来たような大盤振る舞い! まさかふたりで、私のそばにはべってくれるの?」

光輝親王は甘い目許から強い光を放っている。賢盛はため息をついた。

「あのね、俺も相談があるのだけど」

「そなたの相談には乗るから、私の頼みも聞いておくれ。今、私の侍童が全員、寺へ行ってしまったのだよ。不思議だね」

「あんたが寺送りにしたんだろ!」

「それは言わない約束で、そなたの話をつづけなさい。そなたのお願いなら、何でも聞いてあげよう」

賢盛は、花房を抱え直した。

「俺を………」

それきり口を噤(つぐ)んだ賢盛へ、光り輝く親王は笑いかけた。

「そなたの烏帽子も、取っていいのかな」

花房に可愛いと言われたい、と賢盛は言葉にできない。本当は、強くてかっこよいと褒められたいのだ。だから、あの武春が角髪を結ったことで花房に褒めちぎられた件は、悔しくてたまらなかった。

その迷いを読んだ親王は、賢盛の烏帽子に長い指を滑らせた。

「ふふふ。今なら角髪結ったら日当がたっぷり出る、侍童の特別派遣仕事があるのですけど、やる?」

「……それ、強制ですよね」

「やったら花房も大喜び、私も大喜び。三日間やってくれたら、極上の絹布に唐(から)渡りの珍品と、型落ちの牛車もつけよう」

「……好待遇ですね」

「ついでに牛車用の牛もあげようかな。さ、即決しようか」

賢盛は、コクリと頷いていた。

「……角髪に結ったら、花房が可愛いと言ってくれますかね?」

「当然。その前に私が可愛いといっぱい褒めてあげるから」

意識を取り戻しかけた花房は、目の前に乳兄弟そっくりの侍童が座っているのを見て、「なんだ、悪夢か」と再び眠りの海へ飛び込もうとした。

「待て! 俺を見ろ」

不安げな声を聞けば、賢盛にそっくりだ。

「寝る……」

これ以上目をあけていては、とんでもない真実が、飛び込んでくる気がする。目を閉じかけた花房を、賢盛があわてて止める。

「ちょっと待て、花房!」

花房は片目をあけた。乳兄弟の賢盛が、とっくの昔に捨てたはずの美童姿で、こちらを見ている。

「ごめんねー、花房。あと三日、うちで雇うから。三日後に迎えに来てね」

親王が嬉しそうに揺さぶってくる。花房は再び眠りにつこうと決心した。

「三日後に起きるから、その時は賢盛が起こしてね」

賢盛の無言の抗議より前に、花房は目を閉じた。

──見ちゃいけない。賢盛が元服前の姿に戻るだなんて、きっと夢だ、夢でござる。

かたくなに目をつむる花房を、賢盛と光輝親王がのぞきこむ。

「死んでも褒めない気らしいのだが、どうする? 私が褒めておくかね?」

「あんたに褒められてもな……俺は花房に褒められたかっただけなんだが」

「私も、賢盛と花房がイチャイチャしている姿が見たいのだ。そなたの美童姿単品は、それはそれで捨てがたいのだが……やっぱりふたり揃ってがいいのだよ」

「じゃ、俺たちは帰るから。親王様も、早くつぎの侍童みつけろよな」

どこかで言い争う声がする。だが、花房は寝たふりを決め込んだ。

月光の宮と徒名される美貌の親王と、宮中の誰もが振り返る美男の乳兄弟。彼らがそばにいる毎日は、おそらく世間的には恵まれているにちがいないのだが、花房にはまるでありがたいと思えない。

──だって、どう考えても変じゃないか。

ちらっと薄目をあけた花房を、光輝親王が素早く見とがめた。

「やっぱり賢盛の美童姿では満足しないか。かくなる上は、私が女装を──」

聞いてはいけない提案が耳朶を打つ。にわかに花房の意識は遠のいていく。

──この人なら、やりかねない……。

宮廷貴族が生き延びる最良の手は、まさかが来たら気絶することだ。

花房は保身のために、ここから三日ほど気絶しようと決めたのだった。

了

閉じる

定価:本体660円(税別)

定価:本体660円(税別)

著者からみなさまへ

もしも、日本一の美男子に愛を囁かれたら、どうしましょう? そんな妄想を目一杯詰め込んで、花房と光源氏のような親王を対決させてみました。相手は身分と美貌と知性、三拍子揃った恋の手練れです。逃げ切れるのか、花房!? セクシービームに押し倒されたら女とバレて身の破滅です! 知性と色気したたる対決をお愉しみあれ!